«Los expertos decían que los ingenieritos de sonido españoles eran los mejores del mundo grabando voces, nuestros arreglistas y productores reinventaban tradiciones ancestrales para los nuevos tiempos»

A Darío Vico en las últimas semanas le ha dado por indagar, con una cierta dosis de saludable nostalgia, en la historia del pop español, dejándonos unas piezas que son de lectura obligada para cualquiera mínimamente interesado en nuestra historia. Esta semana ni les contamos de qué va su «Wild card», si quieren, lo leen, y si no se arrepentirán por los restos. Ustedes mismos. Avisados están.

Una sección de DARÍO VICO.

El 25 de septiembre de 1972, con el verano recién terminado, Los Diablos consiguieron ¡al fin! encaramarse al número uno de las listas españolas con ‘Oh, oh July’. Fue, en cierta manera, un triunfo un tanto amargo; el grupo de EMI había arrasado los dos años anteriores con ‘Un rayo de sol’ y ‘Fin de semana’, copando el número uno y el controvertido pero siempre lucrativo y deseado galardón no-exactamente-honorífico de la “Canción del verano”, y de nuevo en el 72, con un Daniel Vangarde «recuperado» para auxiliar al principal compositor del grupo, el guitarrista Armando Jaén y con el infalible Tony Ronald en la producción, nada podía fallar para conseguir el «triplete».

Y sin embargo, algo falló. Algo que, por otra parte, estaba previsto.

Aunque hoy nos resulte complicado entenderlo, a principios de los años setenta las discográficas españolas eran estructuras muy sólidas al servicio de una causa, vender cuantos más discos posible, y estaban llenas de tipos que sabían hacerlo muy bien. A muchos años vista, nos puede parecer que en su trabajo había tanto de realista como de surrealista, pero lo cierto es que se movían con comodidad entre ambos mundos paralelos; la historia del último medio siglo de la música española, pero sobre todo la de la era dorada y el apogeo de nuestra industria discográfica –entre principios de los sesenta y finales de los ochenta– está llena de grandes aciertos y de tremendos desatinos, de jugadas perfectas de marketing y verdaderas locuras dignas de la mente de aquellos supervillanos de antaño, de sueños cumplidos por casualidad y catastróficas desdichas. La de hoy es la historia de un proyecto realizado y un sueño roto, y todo sucedió a finales de aquel verano de hace cuarenta años.

Desde principios de los sesenta las discográficas españolas se habían lanzado al sueño pop con la celeridad y la incógnita similar a la de la contemporánea carrera espacial entre soviéticos y americanos. La autarquía del franquismo se iba resquebrajando y nuestro país era cada vez más permeable a lo que sucedía en el exterior, y el rock and roll comenzó a colarse por las rendijas del régimen; dos de los locutores que introdujeron las «nuevas músicas» en España conseguían los discos británicos y estadounidenses de una manera, como poco, curiosa; Ángel Álvarez trabajaba en Iberia y se traía toneladas de vinilos en la cabina del avión cada vez que cruzaba el charco, el más olvidado pero pivotal Ernesto Lacalle los conseguía para su programa en Radio Intercontinental gracias a los buenos oficios de un hijo de Serrano Suñer (nuestro conde Ciano particular, recuerden), que hasta aparecía comentándolos en antena, bajo seudónimo, por supuesto. Otros locutores y aficionados se los «bajaban» tras visitar las bases americanas diseminadas por nuestro territorio…

Mi padre me ha contado, y yo lo he repetido unas cuatro millones de veces, porque es una anécdota que me parece muy bonita, que de adolescente un amigo le contó que había una «música nueva», que se llamaba rock and roll, y que si la escuchabas te volvía loco carioco; con tanta aprensión como curiosidad, consiguió hacerse con un disco y tras oír a Elvis-vía-Los Llopis descubrió que a) había conservado la chaveta, y b) que aquello le gustaba mucho. Hoy no voy a contar la historia de la pasión melómana de mi viejo y su ulterior conversión al hippismo, rastafarismo y sufismo (quizás otro día) sino de cómo las discográficas llegaron a la misma conclusión –que aquello molaba mucho y era muy vendible– y comenzaron a trabajar en ello a saco, porque vieron que a las dos grandes vías de materia prima de la que se habían surtido hasta entonces, la latino-americana y la latino-europea, podían sumarle una más. Y quién sabe si inventar algo, porque muy noventayochistas, tenían claro que el “que inventen ellos” era mucho menos lucrativo. Producir daba más pasta (y era mucho más molón) que licenciar.

En 1960 España poseía una maestría en la producción de la canción melódica que estaba a la altura de cualquier escena mundial, británica, alpina o yanqui incluidas. Así que desde el principio buscaron la piedra filosofal que uniera su «expertise» en aquella disciplina humanística con la del pop anglosajón. En Francia lo consiguieron pronto con la pareja dinástica formada por Johnny Halliday y Sylvie Vartan, rodeada por una amplia familia real alrededor de la que siempre intrigaba el plenipotenciario Serge Gainsbourg. En Italia la corona se fue pasando de una a otra cabeza hasta que se desdobló mágicamente para ceñir la bicefalia creadora de Battisti y Mogol. En España hubo una especie de rebelión comunera triunfante y el talento se diseminó, a lo que contribuyó que el pastel del mercado hispanoablante del otro lado del charco ampliara las posibilidades de los españolitos tras el bloqueo creativo desde dentro de Cuba post-revolución y la involución de la hasta entonces pujante industria mexicana, que se debatía entre la fotocopia gringa y el culto a los caducos dioses locales. Argentina y Brasil estaban a su bola, como siempre.

Durante los sesenta la estrategia consistió en melodizar el pop; la gran jugada pasaba por crear unos Beatles celtibéricos para todos los públicos y targets, de 9 a 99 años, desde la nieta a la abuela ye-yé, que fueron Los Brincos, para una vez explotados en el mercado fan reconvertirlos en solistas, si podía ser, a todos (se consiguió con Juan y Junior); lo que dijo Ringo en aquella legendaria rueda de prensa cuando respondió que de poseer el secreto del éxito se habrían separado y creado cada uno un grupo, multiplicando el éxito por cuatro, vamos. El fenómeno se repitió con Mike Kennedy en Los Bravos, el Micky post Tonys, el Manolo Galván post Gritos… Los grupos de pop se concebían en muchas ocasiones como piscifactorías de drugos donde pescar de entre ellos, una vez exprimidos, testados y promocionados, a sus respectivos Álex, y reconvertirles en cantantes melódicos de éxito.

Por supuesto, el modelo convencional de solista de toda la vida se seguía respetando, y dando frutos como Julio Iglesias, Jaime Morey, etc. También se prueban injertos –con éxito– entre la canción de autor y la melódica, como Víctor Manuel, Cecilia, Serrat, etc. Pero el temible Gólem por desarrollar es el «cantante definitivo», una mezcla de tradición melódica y vanguardia pop, camp y cool, masculinidad y androginia… Como David Bowie, pero español y a la española. A la industria discográfica local, que en el fondo era muy suya y muy orgullosa, le dolía pese a todo ganar dinero a paletadas con canciones del verano y discos para Fanta y Fundador, y los A&R locales les debían un “¡Zas! en toda la boca” a sus émulos guiris que cada solsticio les abrumaban con sus putos y sucesivos «hypes» que aunaban ventas millonarias y felaciones críticas. Así que en los komitern de todas las discográficas los científicos locos de turno, productores y ejecutivos en este caso, trabajaban en la creación de ese homo-melódicus evolucionado que iba a dominar el mundo, de Vélez-Málaga a Tegucigalpa.

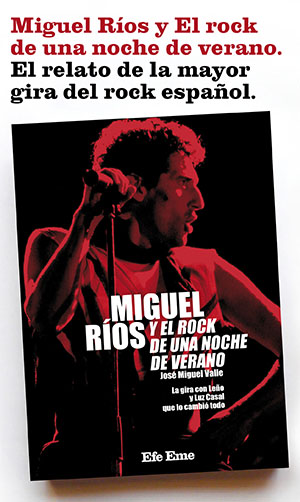

El primer intento serio fue reciclar, en plan «soldado universal», a un ya triunfalmente decadente Juan Pardo, que se propone a sí mismo como «robopop», pero Ariola tiene congelado en una cámara de seguridad de sus oficinas madrileñas, desde que sus discos con Los Botines pasaran por los sesenta sin mucha repercusión, a un Apolo valenciano –de Alcoy, como el gran Ovidi Montllor– llamado Camilo Blanes, renominado Sexto y posteriormente Sesto. En 1972, Camilo, ya rodado con algunos singles de poco pelaje, es una mezcla del Russell Brand de hoy y el Ian Gillan de entonces y edita, con producción de Pardo, ‘Algo de mí’; ese verano, Diablos, Gilbert O’Sullivan, Chicory Tip, Barrabás, Elton John, Fórmula V y una larga armada estival se hincan de rodillas ante ese single, que pasa nada menos que trece semanas en el número uno, entre julio y finales de septiembre de 1972 (para un total de treinta y tres semanas en lista).

Pardo, al menos, tendrá el consuelo de derrotarle en elepés con su experimento “Natural”, aunque Camilo (con su «Blanes» orgulloso figurando como autor del tremendo single y varias de las canciones del álbum) acabara vendiendo quince millones de copias en todo el planeta, la mayoría de ellas en un mercado aún secundario para la industria planetaria, como era el castellanohablante, sí, pero que significó un serio aviso para los gringos, que se empezaron a tomar en serio a los latinos. Si un país pequeñito como España, en el que gobernaba un señor con voz de pito secundado por unos tipos amparados por un nombre tan «sci-fi» como los «tecnócratas» podía producir algo tan insospechadamente moderno y guay como Camilo, capaz de hacer levitar a una muchacha en Los Ángeles de San Rafael, Palacagüina y lo que era más pavoroso, en Miami, es que algo más amenazante que los misiles rusos de Cuba les estaba apuntando… Emilio Estefan dejó por aquel entonces de entrar en las discográficas gringas por la puerta de servicio.

«Ningunear a todos aquellos artistas que se batieron el cobre en busca del éxito amparados por la industria discográfica, las radiofórmulas y los fans en aquellos años es algo, a veces, muy injusto»

Aquel verano de 1972 la industria y la música española (y en castellano) se reivindicó a sí misma. En el pop español no todo eran canciones de temporada, cantantes con trajes con los bolsillos cosidos para que no se metieran las manos como panolis o fotocopias de grupos guiris; los expertos decían que los ingenieritos de sonido españoles eran los mejores del mundo grabando voces, nuestros arreglistas y productores reinventaban tradiciones ancestrales para los nuevos tiempos y habíamos creado a un ídolo casi global que replicaba en todas las coordenadas y aun superaba en algunas (el del ojo pipa nunca fue un mediotiempista a su altura hasta los ochenta) a Bowie.

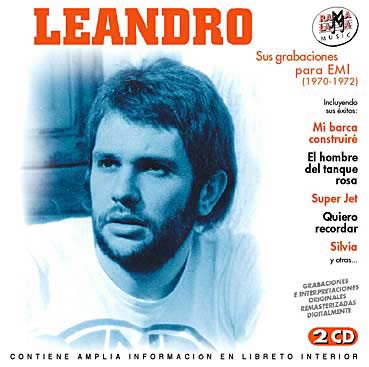

Camilo ha cumplido hace unos días 66 años. Los mismos que, si no hubiera muerto en 1972, Leandro, al que quiero aprovechar este artículo para homenajear. Esta es una de esas historias que acaban en catastrófica desdicha, y que demuestra que ningunear a todos aquellos artistas que se batieron el cobre en busca del éxito amparados por la industria discográfica, las radiofórmulas y los fans en aquellos años es algo, a veces, muy injusto.

Leandro había nacido, como Camilo, en 1946, unos doscientos kilómetros más abajo por la A-3 y unas cuantas comarcales, cerquita de Almería. También se había ido a Madrid para formar un grupito en los sesenta, y asimismo acabó reclutado por una discográfica grande (EMI, a través de su subsello Regal) como solista. Leandro es también un proyecto de cantante melódico «evolucionado», al que, sí, le prestan «know-how» pero le dejan probar y aportar cosas propias, y así entre 1971 y sobre todo ya en 1972 lanza varios singles bastante interesantes; ‘El hombre del tanque rosa’ o ‘Super-Jet’ son buenos ejemplos, que se cuelan en las listas de éxitos, radios y empiezan a darle cierto renombre.

El suficiente para embarcarse en una de aquellas tremebundas y peligrosísimas giras de verano de la época, en condiciones a veces absolutamente temerarias. En aquellos tiempos, incluso a niveles semi-estelares, no era raro que se contratara un bolo en un pueblo de Granada y al día siguiente otro en una pedanía de Lugo, que alguien del equipo técnico que había estado currando todo el día del concierto (a veces el mismo artista) se encargara de conducir y a veces que se usara un coche particular para trasladar parte del material (lo que por ejemplo le costó la vida al recordado Jesús de la Rosa). Leandro murió una de aquellas noches malditas, de finales de verano de 1972, camino de una gala.

No voy a decir que con el tiempo habría acabado por ser tan grande como Camilo; su perfil va más cercano al de un «visionario» como Manolo Díaz cruzado con el radar estilístico del primer Noel Soto, cierto que con una imagen y un carisma bastante más potente. Pero Leandro tenía posibilidades como estrella melódica de amplio espectro, es una de las grandes promesas perdidas de aquellos tiempos tan extraños como mágicos, y su pérdida es un ejemplo de que soñar con convertirse en una estrella del pop a veces se pagaba con algo más que el alma, como contaban que sucedió a la primera de todas, Robert Johnson.

Aquel 1972 fue el año de Camilo y pudo ser el de Leandro. Al primero nunca le he conocido, porque cuando tuve ocasión, ya no era el Camilo Sesto que yo quería que fuera, y no era plan. A Leandro… sí, de una manera muy especial. El mundo del pop es mucho más previsible de lo que parece, pero a veces pasan cosas emocionantes. Cosas muy pequeñas, a veces, sin importancia, sin trascendencia, pero emocionantes. Hace unos años, trabajando para la pequeña discográfica Rama Lama, me involucré en la reedición de aquellas doce canciones que el almeriense dejó grabadas. La SGAE hace cosas que la gente no le reconoce, y una de ellas es controlar el legado de muchos autores hasta los más mínimos detalles. En la SGAE hay gente que, por ejemplo, te coge el teléfono, le cuentas que estás buscando datos de un autor y, sorprendentemente, te ayudan a ponerte en contacto con quienes siguen recibiendo, aunque sean mínimos, sus royalties todos los años…

Así que un día cogí el metro y me fui hasta un barrio madrileño atrapado entre carreteras donde seguía viviendo la familia de Leandro. Me hablaron de él y era casi como vivir el día a día de un chico que suena en «Los 40» al mismo tiempo que compra el pan todos los días un par de calles más abajo. Que se compra un coche nuevo para irse de gala y que no vuelve. Y que escribe todos los días. Y su hermana me dejó entrar en su vieja habitación, abrió un cajoncito y me dio el cuaderno en el que Leandro escribía sus canciones. Creo que no me habría emocionado tanto si hubiera estado en la casa de Lennon. Aquello era algo mucho más… personal.

Cosas cómo esta hacen que me dé mucha rabia cuando alguien se toma a chufla el trabajo de artistas, productores, promocioneros o simples empleados de aquellas discográficas, de Zafiro, de Regal, de Belter, de Hispavox, de la Columbia española… ¿Que aparte de mucha gente a la que le molaba su trabajo y lo desempeñaba honradamente había chalados, piratas y mercachifles en ellas? Claro. ¿Que supieron aprovechar el momento para forrarse pero no supieron ver lo que se les venía encima muchos años después? Pues sí. Pero me atrevo a decir que todos y cada uno se dejaron un poquito de alma, corazón y vida, como decía la copla, en el empeño.

Y aquel verano del 72, los brindis por Camilo, y las lágrimas por Leandro, estuvieron justificados. Perdonad que les tenga más respeto y cariño a ellos que a Nacho Vegas y sus cosas, pero el tiempo me ha hecho, como a Bradomín, feo, melódico y sentimental.

–