«Los productores se fueron quedando en la cuneta, sin trabajo o disponiendo de presupuestos cada vez más magros y, por consiguiente, con menos horas para realizar su labor con garantías. La conclusión, tiempo después, es bien evidente: muchos de los discos que escuchamos, suenan, digámoslo con claridad, como el culo. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a ello»

En los últimos años, en paralelo a la crisis del sector discográfico, se ha ido perdiendo la calidad en el audio de los discos, y poco a poco se va perdiendo un oficio fundamental: el de productor.

Una sección de JUAN PUCHADES.

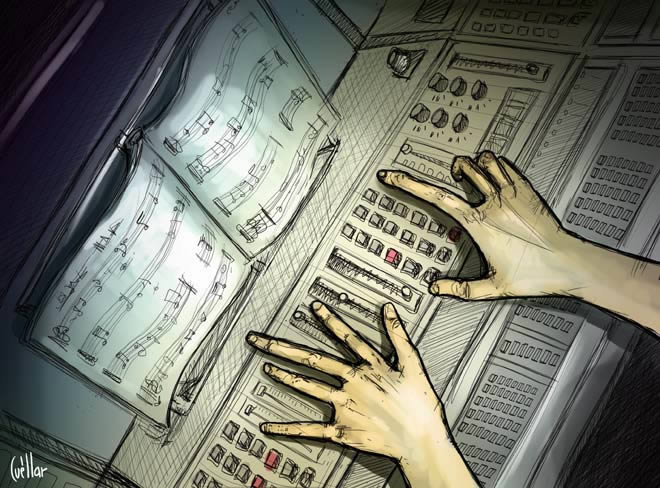

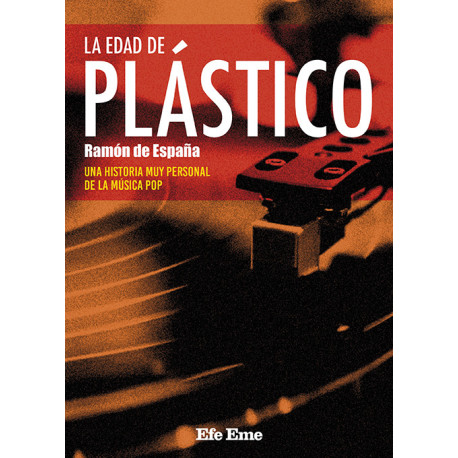

Ilustración: BORJA CUÉLLAR.

Estoy habituado a leer libros de todo tipo, de editoriales grandes a minúsculas, así que no me sorprendo cuando en los de (principalmente) estas últimas detecto errores en la edición, pues más que al descuido suelen ser atribuibles a la precariedad o a las prisas, sobre todo en los sufridos ensayos (lo he padecido como autor, así que sé de lo que hablo). Sin embargo, en las últimas semanas he leído algunos títulos de narrativa negra comercializados directamente por sus autores en plataformas digitales para ser leídos en e-readers (sí, uno lee en cualquier soporte, y los chismes de tinta electrónica son un gran invento: penoso, eso sí, que como des de baja tu cuenta en la tienda los títulos adquiridos desaparecen), vendidos a muy poco precio en la esperanza de captar lectores, y he comprobado la alarmante falta de una corrección sensata, lo que se conoce como trabajo de «editor», ese profesional que cuida del texto, lo pule y va a la caza del gazapo (de todo tipo), aportando su mirada serena desde fuera.

La sensación íntima es que, como nos descuidemos un poco, estamos abocados a la pérdida de oficios esenciales que logran que los «productos» culturales nos lleguen a los consumidores en óptimas condiciones. Un autor es su peor corrector (también sé de lo que hablo): con su propio texto metido inconscientemente en la cabeza, es prácticamente imposible que se percate de todos sus errores de escritura. Pero, con la autoedición (ese supuesto Eldorado de la horizontalidad cultural en el que los intermediarios son eliminados) los oficios de editor y el de corrector desaparecen, dando como resultado textos imperfectos, que solo contribuyen a rebajar la calidad de lo publicado. El fenómeno comienza a aparecer en la literatura, pero hace tiempo que los aficionados a la música lo padecemos, con la desaparición de eslabones de la cadena creativa tan esenciales como el de productor artístico.

El oficio de productor, tan poco visible (en ocasiones absolutamente anónimo para el consumidor desinteresado), es imprescindible en el resultado final de un disco: es quien dirige una grabación y encauza el sonido hacia un lugar determinado y, con su visión externa, puede reconducir una canción o un álbum. Con su experiencia sugiere ideas y soluciones que el músico no ha pensado, detecta errores o anomalías, toma decisiones necesarias en el estudio, modela el sonido y las capas que lo conforman, determina la mezcla y la masterización. También está el productor totalmente artesano que graba al grupo tocando los temas y luego él, en solitario, recorta, pega, suma, colorea, matiza. Es, en fin, el que logra que los discos suenen del modo en que lo hacen. ¡Ni más ni menos!

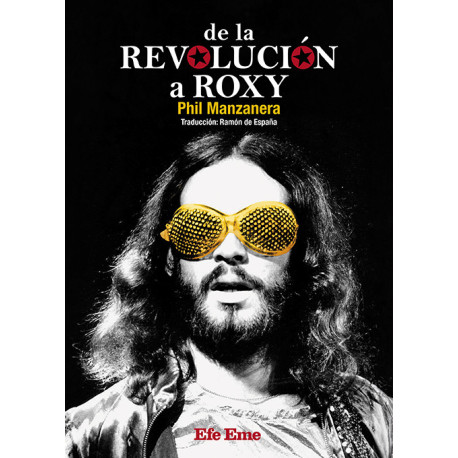

Durante años, desde los inicios de la industria fonográfica, los productores fueron pieza esencial del proceso de grabación, primero eran empleados de las propias discográficas, creativos todoterreno capaces de enfrentarse a grabaciones de cualquier género, luego llegaron los productores independientes, más especializados en determinados estilos, incluso estuvo la figura del productor estrella, que poseedor de un sonido propio, lo imponía a todo lo que tocaba (el paradigma sería Phil Spector y su muro de sonido). Desde el comienzo de la gran hecatombe (que no es una crisis) del disco, hace una década, los presupuestos para grabar se fueron achicando, y primero comenzaron a desaparecer los grandes estudios de grabación, posteriormente los medianos y los pequeños, en paralelo y en fúnebre silencio, los productores se fueron quedando en la cuneta, sin trabajo o disponiendo de presupuestos cada vez más magros y, por consiguiente, con menos horas para realizar su labor con garantías. La conclusión, tiempo después, es bien evidente: muchos de los discos que escuchamos, suenan, digámoslo con claridad, como el culo. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a ello. Incluso en el indie hispano parece un plus de autenticidad sonar mal, como si fuera una garantía de no se sabe qué extraño baremo de calidad o marchamo de credibilidad. Y no. Mejor un buen audio. Siempre.

Resulta chocante comprobar como en gran parte de los discos de las décadas de los sesenta y los setenta, incluso de los noventa –en los ochenta es bastante más difícil generalizar, pues se establecieron unos estándares de audio muy chocantes y discutibles motivados por la aparición de las «máquinas» (consecuencia de su mala utilización y de la ebriedad que generaron), con tendencia al sonido huero. Además, se extendió la grabación mediante claqueta, que en el rock (todavía se emplea de manera regular) resta corporeidad, aportando frialdad y distancia–, el cuidado por el sonido era primordial, se buscaba la dimensión exacta para oírlos en equipos caseros, primero en mono y luego en estéreo: grabar era un arte noble y el vinilo la pieza artística que resultaba de él. Pero, con la proliferación del mp3, nos hemos acostumbrado a registros sonoros de pistas saturadas, graves martilleantes y volúmenes de salida atronadores… métodos, en realidad, con los que maquillar la poca calidad de la compresión digital: en el camino se pierden frecuencias, detalles que son tan esenciales como apreciar la pincelada exacta del pintor sobre el lienzo. Hagan la prueba: pinchen un cedé de hace quince años y luego, sin tocar el volumen, uno de los últimos cuatro años. Seguro que en el segundo hay que bajarlo si no quieren dejarse los tímpanos en el intento. O escuchen con atención una grabación de rock clásico de los sesenta o setenta (tanto da que sea en vinilo o una reedición en cedé) y compárenla con una actual: es para entristecerse de lo perdido. Ahí se percibe con claridad el necesario trabajo (hoy tan denostado) que históricamente realizaban las discográficas, su control de calidad, su dirección.

En este estado de cosas, en un mercado tan pequeño como el español, y con el disco (con la grabación de audio musical) convertido en objeto sin el menor valor, prácticamente imposible de amortizar sus gastos de grabación y fabricación, es muy difícil que alguien pierda el tiempo en tales consideraciones cuando se decide a entrar a grabar. No extraña que las discográficas ahora cobren un porcentaje de los directos para financiar las grabaciones, pues si los discos tiran de los directos y estos no se venden (¡enorme paradoja!), algo hay que hacer para mantener la calidad, el cuidado en la obra. Me consta, por amigos y conocidos músicos, productores y disqueros, del esfuerzo y cariño que muchos ponen en la grabación, cargados con esa amargura y resignación de saber que el audio que están mimando hasta el más mínimo detalle solo lo apreciarán unos pocos (la mayoría se lo bajará de un sitio o de otro, destrozado por la compresión más atroz), pero entienden que ese es su trabajo y que deben de realizarlo lo mejor posible, con la máxima calidad, aunque les cueste dinero. Son como dinosaurios que se niegan a extinguirse, y a algunos nos parece no solo estupendo que lo sean, sino extremadamente meritorio.

Al final, con la devaluación de la música y los soportes que la contienen, no es que pierda el creador (el músico), que pierde; no es que pierda el productor, que perderá hasta la completa desaparición de su oficio; es que perdemos los melómanos: hermosa palabra donde las haya. También condenada al olvido.

–

Anterior entrega de El oro y el fango: Los santos gayumbos de Elvis.