DISCOS

«Eso es lo que hace en su nueva colección: propinarnos un aluvión de tocados con su particular florete, esperando a ver con qué nos abate»

José Ignacio Lapido

A primera sangre

PENTATONIA RECORDS, 2023

Texto: ARANCHA MORENO.

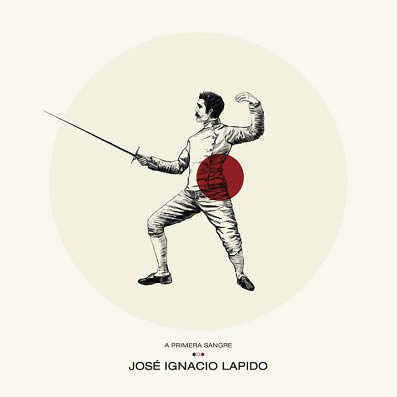

Hace tiempo que el poeta eléctrico se desangra al rasgar las cuerdas, y aún más tiempo, cuatro décadas ya, que afila sus versos a navaja. Por eso no desentona en absoluto imaginar a José Ignacio Lapido cual esgrimista, batiéndose en duelo (como en «Nadie espera»; como en la magnífica «En el ángulo muerto») desde la sugerente portada de su nuevo disco, A primera sangre (diseñada por Producciones Z). Un título evocador que, según me explicó el pasado otoño, alude a esos duelos que acaban cuando uno de los dos adversarios es herido y sangra. Y eso es lo que hace en su nueva colección de canciones: propinarnos un aluvión de tocados con su particular florete, esperando a ver con qué frase, melodía o detalle nos asalta, nos desarma y nos abate.

Pasa unas cuantas veces en este nuevo álbum, sucesor de El alma dormida (2017) y editado por su propio sello, Pentatonia Records. La primera en la canción de apertura, “Curados de espanto”, ese gigantesco himno para creyentes y descreídos con el que brinda por el camino y por lo que queda atrás, por la ingenuidad ceronoventayunochesca «de aquel que imaginaba tormentas» y por un horizonte que se le antoja cada vez más cerca. Imposible no dejarse arrastrar por esa euforia vital y esa nostalgia luminosa, animando al prójimo a alzar la copa «aunque ya no estemos». Y así, a golpe de whisky, ron o ginebra, nos emborracha de verdades y agudezas en estas once canciones, entre vasos con hielo y lisérgicas conversaciones que acaban en razonables borracheras. Si hay que asomarse al precipicio, uno se asoma, pero con una copa en la mano.

Esa luz que los seguidores lapidianos saben captar hasta en sus letras más nebulosas alumbra con más fuerza en este trabajo. Pero aunque el sol brille en lo alto, y relampaguee una luz cegadora repleta de homenajes, aplausos y plazas en su honor, nada acaba con el particular escepticismo del granadino, como deja claro, con buena dosis de ironía, en “Creo que me he perdido algo”. Hay letras en las que pisa terrenos prácticamente vírgenes en su discografía, como cuando aborda el deseo en «Malos pensamientos», y otras en las que reflexiona sobre ese doble alud que es el amor y la vida, como en ese mar en calma de título bravo, “Arrasando”. Regresa a tierra explorada en «Nadie en su sano juicio», un canto a la sinrazón y al desgobierno del presente en un álbum en el que repasa el pasado, como en «De cuando no había nacido» o «De noche la verdad», y avista el irremediable futuro.

En esta última canción, siempre en guardia, el esgrimista escoge la penumbra para un nuevo ataque, asestándonos un toque maestro al imaginar «esquirlas de ternura» mientras nos pone frente al espejo de la realidad humana. Ahí están de nuevo los fantasmas del tempus fugit. Y así, absortos entre versos, nos embriagamos entre abundantes medios tiempos, algunos rocanroles, ramalazos country y tonalidades blueseras producidas, por primera vez a solas, por Raúl Bernal. Su fiel escudero a las teclas, que lleva varios lustros arropando al maestro, ha tratado el material con la sensibilidad que le caracteriza: ha respetado el desarrollo de las canciones, ha introducido destellos con sabor a club y ha demostrado una vez más que no hay mejor contrapunto para la guitarra de José Ignacio que unos buenos teclados. Y sea cosa suya o no, ha registrado a un Lapido que canta con más soltura, más confianza y más relajación que nunca. Eso sí, sin vueltas de campana ni experimentación sonora: A primera sangre es una continuación coherente de su sendero habitual, si acaso una versión deluxe de sus discos anteriores. Lapido siempre compite contra sí mismo, contra su propio cancionero, y aquí nos entrega otra tanda sublime. Su mejor versión posible.

La herida final nos llega en los últimos coletazos del disco, en la sobrecogedora “No hay nada más”, un reverso oscuro de la lumínica “Curados de espanto” en la que intuye más cerca el final mientras continúa enredado «en el arte de sobrevivir». Y entre teclados estremecedores, versos a lo Edgar Allan Poe y guiños a William Faulkner, nos prepara para la caída definitiva. Porque poco después llega “Tiempo muerto”, y preparando la escena con acordes de guitarra seguidos de un piano, nos asesta el último golpe de melancolía y belleza en un par de versos: «El niño que fui me mira y se aleja / se adentra en la tarde de lluvia y de ausencias». Una punzada que nos hiere, sí, a primera sangre, y nos abate definitivamente. Sucede siempre en los últimos compases de sus discos, como en “Escalera de incendios”, “Al azar” o “Algo me aleja de ti”. Aquí lo vuelve a hacer. Nadie gana a José Ignacio Lapido en la última canción, cuando guarda el florete, cierra la puerta y echa la llave.

–