COWBOY DE CIUDAD

«Si uno quiere escuchar lo que nunca se cuenta, leer lo que no se escribe, y mirar a los ojos de quienes han sido silenciados, Cabronazo es una lectura necesaria»

Javier Márquez Sánchez analiza el fondo y la forma de Cabronazo, el libro de Leah Hampton sobre el territorio olvidado de los Apalaches, la pobreza, el racismo y la brutalidad económica en un enclave natural de gran belleza.

Texto: JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ.

Hay libros que llegan como bofetadas y se quedan como tatuajes. Libros que no necesitan levantar la voz para sonar como un disparo. Libros que se leen con el estómago más que con los ojos, porque algo en su tono, en su crudeza, en su verdad sucia y afilada, se cuela bajo la piel. Cabronazo, de Leah Hampton, es uno de ellos. Y la edición que ha publicado Dirty Works, traducida por Tomás Cobos, afilada como una navaja oxidada y con una punzada de mala leche, merece ocupar un sitio privilegiado en la estantería de quienes buscan literatura que no acaricie, sino que muerda.

El título ya avisa. Fckface, en el original, es un insulto ambiguo, incómodo y multiforme, sin una traducción directa en español. Es ofensivo, pero también ridículo, agresivo y grotesco a partes iguales. En manos de Leah Hampton, se convierte en una declaración de intenciones: sus personajes no son héroes ni mártires, sino tipos y tipas cabreadas, dolientes, amoratadas por el paso del tiempo y el peso del paisaje. Cabronazo no es tanto una traducción literal como una adaptación con carga cultural. Y Tomás Cobos la resuelve con inteligencia y una sensibilidad que, lejos de dulcificar el filo del original, lo mantiene afilado como una navaja oxidada, de esas que se pasan de mano en mano en los talleres, los porches y los vertederos.

La traducción, por tanto, no solo traduce: interpreta. Y ahí reside parte de la fuerza del libro. Porque Hampton escribe desde el sur profundo de los Apalaches, ese territorio olvidado incluso dentro del propio imaginario estadounidense, donde la pobreza, el machismo, el racismo estructural y la brutalidad económica se mezclan con una belleza natural que parece burlarse de quien la habita. Y todo ese universo —sus giros, sus silencios, sus groserías, su dolor— tenía que ser trasladado al castellano sin caer en la caricatura ni en la limpieza. Lo que Cobos hace es mantener el barro, las astillas y la voz temblorosa de quienes narran estas historias.

La edición española no incluye todos los cuentos del libro original (Fckface: And other stories), y eso, lejos de empobrecer la propuesta, la convierte en un objeto literario con carácter propio.

Dirty Works ha seleccionado diez relatos de la compilación original que funcionan como un puñetazo encadenado. La mayoría están protagonizados por mujeres —aunque no exclusivamente—, mujeres que no entran en los moldes del feminismo limpio ni del empoderamiento de catálogo. Son mujeres que sangran, que dudan, que pelean, que mienten, que se masturban en secreto, que se defienden con lo que tienen. Y eso, en los márgenes sociales de Appalachia, suele ser poco: un coche medio destrozado, un rifle oxidado, una madre enferma, una rabia mal digerida. En cada relato hay un cadáver. Así lo prometió Hampton, y así lo cumple. A veces es un cadáver literal: una criatura aplastada en la carretera, un hombre asesinado en un gesto de desesperación, un perro que no debió morir tan pronto. Otras veces el cadáver es simbólico: un matrimonio en ruinas, una esperanza enterrada, una identidad que se disuelve. Lo que une a todos esos muertos —y a los vivos que los rodean— es una melancolía seca, sin autocompasión, que recorre el libro como un río contaminado que aún no ha perdido del todo el reflejo del cielo.

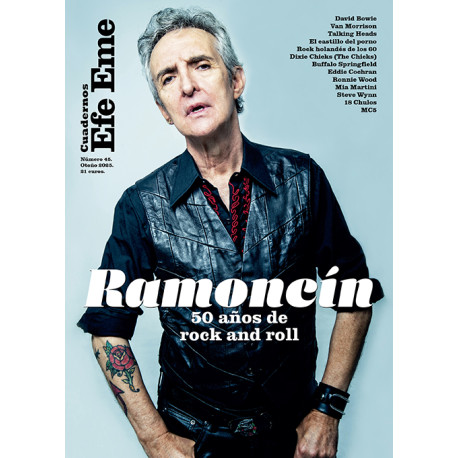

En medio de ese paisaje devastado, emerge una figura que podría parecer ajena pero que resulta clave: Dolly Parton. Hampton no solo la menciona en uno de los relatos más afilados del libro, sino que la convierte en símbolo, en figura totémica. No es casual que Dirty Works haya elegido su imagen para la portada (con deliciosa ilustración de “El ciento”: esa mezcla de artificio, orgullo, clase trabajadora, feminidad desafiante y ternura pop encarna mejor que nadie el espíritu de estas historias. Dolly representa lo que pudo ser y no fue, la promesa kitsch de un mundo más amable, el espejismo de Dollywood brillando al fondo de una autopista llena de baches y recuerdos. En el universo de Hampton, Dolly no es una ironía: es una diosa doméstica, una guía improbable entre tanta ruina.

Gracias, sucios

Cabronazo se inserta dentro de una corriente literaria que Dirty Works lleva años cultivando con mimo y fiereza: el grit lit, esa literatura del grito, de las tripas, de los márgenes. Un gótico sureño contemporáneo que ya no habla solo de pantanos y fantasmas, sino de fábricas cerradas, barrios deprimidos, armas al alcance de cualquiera y mujeres que no esperan salvación porque saben que no llega. En ese territorio, donde el polvo es una forma de vida y el dolor no se embellece, han florecido autoras como Dorothy Allison, Bonnie Jo Campbell o Jesmyn Ward (y en el terreno de los señores, “autorcillos” como Larry Brown, Harry Crews, William Gay…). Y Leah Hampton se suma con una voz propia, insolente, inteligente y mordaz.

Dirty Works, que ha hecho de esta línea editorial su seña de identidad, no solo acierta en la selección del libro, sino también en su envoltorio: diseño limpio, papel rugoso y un estilo que ya reconocemos los lectores fieles de la casa. Este sello no edita libros, edita carácter. No publica lo que está de moda, sino lo que duele, lo que importa, lo que sacude. Y en Cabronazo ha encontrado una pequeña bomba de relojería disfrazada de cuentario.

Lo más poderoso del libro no es lo que dice, sino cómo lo dice. Hampton domina el ritmo de la frase corta, la elipsis que corta como un cuchillo, la imagen certera que se clava sin necesidad de explicación. Sus personajes no lloriquean: escupen. No se explican: resisten. Y cuando se rompen, lo hacen con una dignidad rota que recuerda a los grandes antihéroes del Sur. Hay algo de Springsteen en sus derrotas, algo de Gillian Welch en sus silencios, algo de punk emocional que no busca compasión, sino espacio. Un lugar. Una voz. Un respiro.

Leer Cabronazo es como encender la radio en mitad de la noche y sintonizar una emisora clandestina que solo emite desde un porche desvencijado de Kentucky. Lo que suena no es música. Es vida. Cruda, doliente, áspera. Pero vida al fin y al cabo. El estilo de Hampton es directo, a veces cortante, pero nunca plano. Su dominio del registro coloquial es impecable: los diálogos suenan como deberían sonar, sin filtros ni florituras, con ese ritmo inconfundible del habla de los Apalaches. Pero detrás de esa naturalidad hay una construcción literaria precisa, cuidada hasta el mínimo detalle. Hampton sabe cuándo cortar una frase para que duela más. Sabe cuándo insertar una imagen lírica que descoloca, que convierte un vertedero en un lugar sagrado o una risa en una confesión. Y sabe también cuándo callar, cuándo dejar que el lector complete el sentido de una escena con lo que no se dice.

Así que, si uno busca consuelo, este no es el libro. Si uno busca una historia redonda, perfecta, moralmente clara, tampoco. Pero si uno quiere escuchar lo que nunca se cuenta, leer lo que no se escribe, y mirar a los ojos de quienes han sido silenciados incluso dentro de su propio país, Cabronazo es una lectura necesaria. Una de esas que, sin levantar la voz, te deja sordo un buen rato.