«Los sujetos de su estudio son aquellos que comen, respiran y sueñan Dylan 24 horas al día, desde autores de fanzines a colaboradores de blogs, coleccionistas impenitentes»

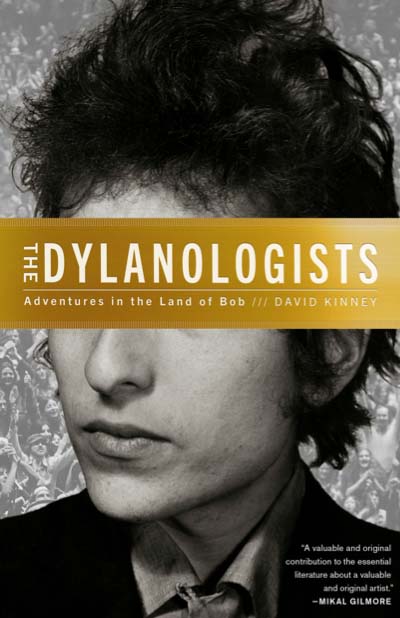

David Kinney, ganador de un Pulitzer, ha escrito un libro sobre los seres obsesionados con Dylan: los coleccionistas compulsivos de todo lo relativo a él y seguidores de cada uno de sus pasos.

Una sección de JULIO VALDEÓN BLANCO.

Calculo que existen más de mil libros sobre Bob Dylan. Muchos son mediocres, algunos ilegibles, y un buen puñado deslumbra por su rigor, intuición y elegancia. Entre mis autores favoritos destacan Clinton Heylin, Greil Marcus, Sean Wilentz y Paul Williams. Sospecho que a partir de ahora añadiré al salón de la fama a David Kinney. El ganador de un Pulitzer por «The big one» ha escrito «The dylanologists: adventures in the land of Bob». A juzgar por el título y los adelantos, el tema es ese. Un ensayo desacomplejado, empático pero incisivo, relativo a los seres obsesionados con Dylan. Aquellos que coleccionan cada bootleg, cada directo y cada setlist, capaces de viajar por todo el mundo para ver al ídolo en directo decenas de veces al año, que discuten los conciertos a medida que estos avanzan; y no, no les hace falta estar presentes en el teatro o pabellón donde Dylan toca: les basta con seguir el orden de las canciones a medida que alguien, desde el recinto, explica en internet que acaba de cantar ‘Desolation row’ y ahora ataca los primeros acordes de una irreconocible pero exquisita ‘Not dark yet’.

Tampoco sorprende la adoración. Junto a los Beatles, aunque con una carrera y una producción discográfica cinco veces más largas, laberínticas y densas, Dylan es el autor más influyente de la era rock. A diferencia de los de Liverpool, acumula unos cuantos patinazos, pero oye, nunca buscó la perfección, ni confía en las virtudes del estudio. Siempre se ha movido a golpes de inspiración incandescente, distracciones inexplicables, oscuros caprichos y pasmosos latigazos de genio. Normal, entonces, que de su canon se deriven infinitas lecturas, que el oro y la mierda acostumbren a caminar juntas, que los bajones sean terribles y, oh, los picos inalcanzables. Comprensible, también, que nadie o casi nadie genere más fascinación, un castillo de palabras, artículos y ensayos dispuestos para aprehender lo incomprensible, analizar cada gesto, escrutar letras y fraseos, secretos, voces y truenos. Dylan es mucho Dylan, y se ha ido posicionando como un tótem sagrado a lo largo de cinco décadas.

Fanático de su obra, el hechizo no me impide reconocer que es humano y por tanto imperfecto, no me empuja a obsesionarme de tal forma por su arte que acabe por rechazar cualquier otra música, ni acumulo entradas o carteles, mi perro no se llama Bobby y tampoco, si tuviera el dinero, pagaría un euro por hacerme con una taza donde bebió en un bar de carretera durante la gira del 65. Dudo por tanto que hubiera interesado a Kinney. Los sujetos de su estudio son aquellos que comen, respiran y sueñan Dylan 24 horas al día, desde autores de fanzines a colaboradores de blogs, coleccionistas impenitentes o aquellos que acampan una y otra vez a las puertas de las salas para lograr la primera fila. Algunos dan miedo, tan poseídos por el sujeto de su adoración que casi no tienen vida, pero la mayoría son inofensivos. Lo suyo es venerar la música. Son cazadores de mariposas en busca de la interpretación definitiva, la toma inédita más lujuriosa o apabullante, el vídeo singular y excitante, la anécdota reveladora.

Hay quien acumula en su casa miles de objetos relacionados con Dylan y quien abre un bar dedicado al autor de «Blonde on blonde», quien pierde su tiempo escribiendo con pseudónimo en oscuras webs y quien, como Heylin, supo reconducir su pasión para transformarse en un académico de primer orden. Son locos de Bob, apóstoles del hombre o, mucho mejor, de su arte, y sin su devoción el rock sería mucho más aburrido, epidérmico y plano. A fin de cuentas, y por retorcer la mítica frase de Billy Wilder, lo único mejor que escuchar rock and roll es hablar de rock and roll. Retorcerlo. Exprimirlo. Diseccionarlo. Polemizar y compartir descubrimientos, certidumbres, intuiciones y filias. En el canon del rock pocas vetas más sugestivas, variadas y ricas, más apropiadas para la relectura, la premonición y del debate, la exégesis, la pelea y el viaje alucinado, que la de Bob Dylan. Más que un autor, un continente.

–

Anterior entrega de Un gusano en la Gran Manzana: Ellas los prefieren músicos.