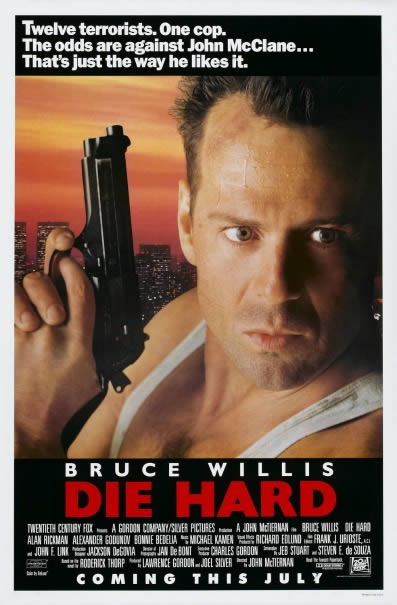

EL CINE QUE HAY QUE VER

“Un héroe vulnerable, herido y golpeado hasta la extenuación, obligado a caminar descalzo sobre un manto de cristales rotos para sobrevivir a su indeseada aventura en el Nakatomi Plaza”

Un héroe herido, un tipo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Así es el personaje que interpreta Bruce Willis en “Jungla de cristal”, clásico que recupera Jordi Revert.

“La jungla de cristal” (“Die Hard”)

John McTiernan, 1988

Texto: JORDI REVERT.

Más allá de las invitaciones que nos pueda trasladar la nostalgia a la hora de echar la vista atrás y examinar la década de los 80, nada representa mejor el signo de los tiempos de aquella década que los cuerpos hipertrofiados de los héroes de acción, a saber Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y allegados. El músculo implacable de aquellas estrellas enarboló la bandera ultraconservadora de la administración de Ronald Reagan y expuso en pantalla un giro a la derecha del que –aún no lo sabíamos− ya no había vuelta atrás.

Dos figuras, sin embargo, rompían total o parcialmente con aquella lógica. La primera de ellas era la del ciborg interpretado por Peter Weller en “RoboCop” (Paul Verhoeven, 1987). Fantasía fascista maquinada con toda la malicia por un recién llegado Paul Verhoeven, su debut americano se coló en el reino de la acción para reírse sin piedad de los Estados Unidos del clientelismo y las armas. La otra pieza clave es el John McClane de “La jungla de cristal” –traducción libre del “Die Hard” original que perdería sentido en las siguientes entregas−, obra maestra del género y relectura brillante de los tiempos de parte de un John McTiernan que un año antes había participado de aquella corriente conservadora al servicio del músculo en “Depredador” (“Predator”, 1987). Su siguiente trabajo, sin embargo, iba a ofrecer sorprendentes aristas que iban a forjar uno de los relatos heroicos más brillantes de la década y el germen de una irregular saga que no tardaría en perder el rumbo en otras manos. Si algo compartían la película de Verhoeven y la que nos ocupa era un desplazamiento en el posicionamiento generalizado del cine de acción respecto al clima político y social estadounidense: aquella lo hacía incurriendo en un sarcasmo brutal; esta aún guardaba algo de alegoría –el improvisado héroe americano enfrentándose a la amenaza exterior, en este caso unos terroristas alemanes−, pero se postulaba como comentario altamente reflexivo del género y sus tipos desfasados.

La clave está, en primer lugar, en entender quién es John McClane. Es un héroe amparado en su masculinidad, aun si sabe que esta se halla cercada por un mundo que cada vez entiende menos: su mujer es una exitosa empresaria que prescinde de su apellido de casada cuando lo necesita, y él se ve obligado a viajar de Nueva York a Los Ángeles –esto es, salir de su zona de confort– para verla en Navidad y tratar de arreglar su matrimonio. Policía chapado a la antigua, representa además un modelo desfasado que la película se encarga de subrayar, especialmente cuando mantiene su anonimato en medio del ataque terrorista con el apodo de Roy Rogers, la vieja estrella de los westerns radiofónicos. McClane no se alinea, por tanto, con los Cobra o los John Matrix, sino con el cowboy cuyo prototipo se halla en vías de extinción. Tampoco su cuerpo se equipara a las indestructibles masas de Schwarzenegger o Stallone, pues si bien Bruce Willis incorpora masculinidad primigenia al personaje, no se trata ni mucho menos del perfil hipertrofiado e invencible de aquellos. Antes al contrario, estamos ante un héroe vulnerable, herido y golpeado hasta la extenuación, obligado a caminar descalzo sobre un manto de cristales rotos para sobrevivir un piso más a su indeseada aventura en el Nakatomi Plaza. Dotado, también, de una ironía crepuscular y de un carisma a prueba de bombas, McClane se convirtió en el prototipo de héroe a su pesar –el cual tendría una enorme influencia posterior en el género−, el tipo que estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado.

Del mismo modo, “La jungla de cristal” se convirtió en modelo ejemplar de un cine de acción inteligente y rabiosamente entretenido. Una odisea en un laberinto de cristal en el que McTiernan ejercita el suspense con sobrada eficacia –los tensos recovecos que propicia el hecho de que, durante parte del metraje, solo Holly (Bonnie Bedelia), esposa de McClane, conozca la identidad tanto del villano como del héroe–, secuencias de acción con una gran fisicidad en el cuerpo a cuerpo, imaginativos vericuetos en los que el protagonista tiene que tirar de ingenio para poder continuar y un antagonista a la altura interpretado por Alan Rickman –cuya imagen, cayendo a cámara lenta desde las alturas del rascacielos angelino, queda grabada a fuego−. Pero además, la película hace toda una exhibición de sentido del humor que acompaña a su comentario de los lugares comunes del género y que no solo recae en el propio McClane, como pone de manifiesto el chiste a costa de dos agentes del FBI que fracasan instantáneamente tras adueñarse de la gestión del secuestro –“Vamos a necesitar más tipos del FBI, supongo”−. Si a eso le sumamos un clímax emocional concentrado en un abrazo con Reginald VelJohnson, la película se postula como un combo perfecto para celebrar unas fiestas navideñas cambiando los edulcorantes melodramáticos por cantidades generosas de adrenalina y diversión.

–

Anterior entrega de El cine que hay que ver: “Gremlins” (1984), de Joe Dante.