EL CINE QUE HAY QUE VER

“Un pequeño gran homenaje a ese entretenimiento previo a la irrupción de las nuevas tecnologías, capaz de fascinar a los espectadores haciendo aparecer conejos de la chistera o monedas detrás de las orejas”

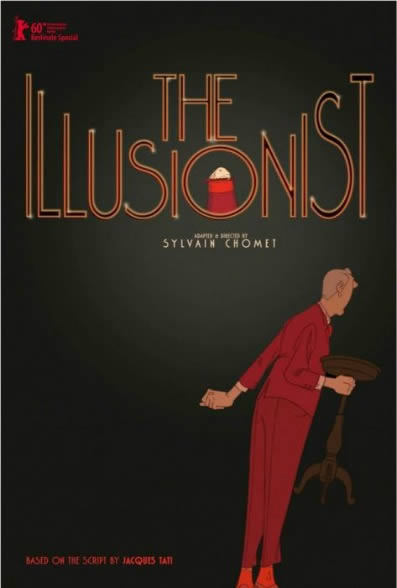

Entre los imprescindibles de la gran pantalla, Héctor Gómez sitúa “El ilusionista” de Sylvain Chomet, un filme de animación sobre la magia, la nostalgia y la pérdida.

Texto: HÉCTOR GÓMEZ.

“El ilusionista” (“L’illusionniste”)

Sylvain Chomet, 2010

A lo largo de todo el metraje de “El ilusionista” (“L’illusionniste”, 2010) planea una sombra de nostalgia, de patetismo y de pérdida. Una sensación de que ya pasó lo mejor de la vida, y de que todo lo que sucede en el presente no es más que una imitación pobre de un pasado mejor. Se aprecia en los paisajes urbanos del filme, ambientados en ciudades frías y de perpetua llovizna como París, Londres o Edimburgo. Pero se observa especialmente en los personajes, especialmente en el protagonista Jacques Tatischeff, un ilusionista que lleva su espectáculo de prestidigitación por los peores antros, ante un público cada vez más escaso y abúlico, en una huida hacia adelante que desde el primer momento se manifiesta estéril y vacía.

Realizada en un estilo de animación que tiene más de la tradición en dos dimensiones que de las virguerías actuales en 3D (y que el director Sylvain Chomet ya utilizara en la también magistral “Bienvenidos a Belleville”, 2003), “El ilusionista” es un pequeño gran homenaje a ese entretenimiento previo a la irrupción de las nuevas tecnologías (incluyendo el cine), capaz de fascinar a los espectadores haciendo aparecer conejos de la chistera o monedas detrás de las orejas. Un entretenimiento que quedó relegado al olvido cuando fue sustituido por una nueva forma de espectáculo que tiene más de impostura y apariencia que de imaginación e ilusión. En ese nuevo contexto, artistas como el ilusionista, el payaso o el ventrílocuo se convierten en fantasmas de un pasado prematuramente envejecido y casposo, condenados a la desaparición silenciosa, al olvido.

Pero ante todo, “El ilusionista” es un homenaje a Jacques Tati (1907-1982), uno de los mejores creadores que ha dado la historia del cine. Desde la plasmación de un guion firmado pero nunca filmado por el propio director hasta la apariencia física del protagonista, todo desprende un aroma de reverencia hacia ese aristócrata de origen ruso que apostó por una manera artesanal de hacer cine, y que devolvió una pasión por el detalle, el gag y la imagen que había desaparecido desde los albores del cine sonoro. La película contiene algunos momentos tan tatinianos como la escena en el taller de coches, un guiño al slapstick tradicional y que vuelve a dejar patente la ascendencia de Max Linder o Charles Chaplin en el cine de Jacques Tati.

Tatischeff (verdadero apellido del propio Tati) es un personaje alto, desgarbado, un caballero de educación exquisita a pesar de lo modesto de su existencia, y permanentemente superado por los avatares del mundo moderno. Es decir, un émulo de Monsieur Hulot, el álter ego al que Tati dio vida en títulos tan inolvidables como “Las vacaciones del señor Hulot” (1953), “Mi tío” (1958) o “Playtime” (1967). Tatischeff intenta superar con estoicismo el progresivo abandono de su espectáculo por parte del público, que prefiere a las nuevas estrellas del rock (fantástica esa versión excesiva e histriónica de The Beatles) antes de que a un tipo con un vestuario pasado de moda que hace aparecer pañuelos de colores. La única persona que parece apreciar el arte de Tatischeff (más por fascinación que por comprensión) es una joven que abandona su sencilla vida en el pueblo para acompañar al mago en sus viajes. Pero pronto se revela que no hay nada de glamour en en las pensiones baratas, los trabajos de media jornada y las actuaciones ante una platea casi desierta. Solo los esfuerzos de Tatischeff por mantener viva la magia, a base de hacer «aparecer» regalos para su joven compañera, prolongan la existencia de una ilusión, desvanecida por completo cuando aparece un muchacho más joven, más apuesto y hasta más adecuado. Es entonces cuando se revela la verdad más triste de la historia. La magia no existe y es solo una ilusión irreal la que nos mantiene fascinados por un tiempo. Un tiempo que empieza cuando el ilusionista se sube al escenario, y que termina cuando (como en la película) las luces del teatro se van apagando poco a poco. Después de eso, lo único que queda es la nostalgia, reflejada en el único plano detalle de un filme presentado exclusivamente en planos generales. Un plano que completa esa sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor, por mucho que haya gente que, como ese ilusionista demodé, se empeñe en seguir adelante.

–

Anterior entrega de El cine que hay que ver: “Mary and Max” (2009), de Adam Elliot.