«La cinta de Clouzot es esa expresión vigente y tremebunda de lo que significa vivir atenazados por la incertidumbre en cada segundo de existencia, conscientes de que al siguiente podemos desaparecer fulminados»

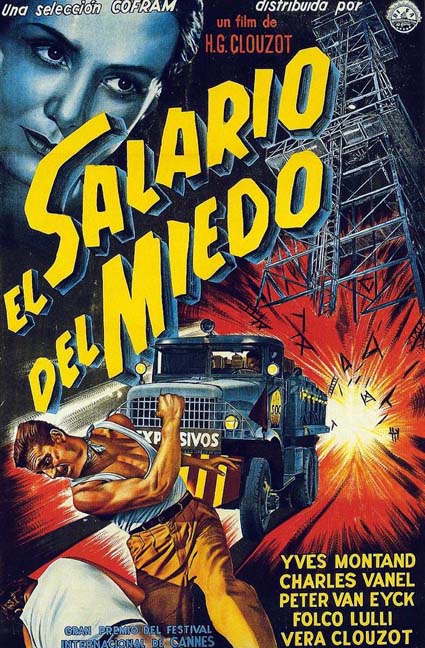

Protagonizada por Ives Montand, «El salario del miedo» nos traslada al pánico real, al que no tiene nada que ver con el terror de ficción cinematográfica actual. Es el miedo que puede sorprendernos en cualquier momento.

Una sección de JORDI REVERT.

El espectador de hoy cree conocer el miedo. De hecho, cree reconocer en las depuradas derivas del cine de terror todo aquello que necesita saber del miedo: el terror de impacto, el golpe de efecto, la brutalidad como credo visual, a veces hasta cierta erosión de la normalidad cotidiana, pero casi siempre la caducidad del desasosiego al llegar los créditos finales. Sin embargo, una vez el miedo significó algo más, un tiempo en el que el horror no era prácticamente su único activo. En aquel entonces, el miedo podía significar que el espectador vería rota su comodidad existencial cuando advirtiera, desde su butaca, que el hombre no era más que un pelele en manos de un sistema que lo podía destrozar a su antojo en cualquier momento. Podía convertirlo en ceniza, reduciendo su vida a la nada en cuestión de segundos, o hacerlo temblar de desesperación mientras se ahogaba en el líquido en el que había puesto todas sus esperanzas de futuro.

El capitalismo salvaje y el nihilismo atroz se daban la mano en esas dos escenas de «El salario del miedo» («Le salaire de la peur», Henri-Georges Clouzot, 1953), una de las obras maestras olvidadas de la historia del cine. En ella, cuatro hombres atrapados en un pueblo inmundo de apátridas, delincuentes y vagabundos en un innombrado país de Sudamérica, ven la oportunidad de escapar de su aburrida pesadilla a cambio de conducir dos camiones cargados de nitroglicerina a través de la jungla. Poco importa que se trate de una misión suicida: los voluntarios se amontonan y la traición y el asesinato se abren paso para conseguir el puesto de trabajo. La oferta es escasa, la demanda es salvaje y el mercado, como bien ilustrara Costa-Gavras en «Arcadia» (2005), no permite hacer prisioneros. Uno de los candidatos espeta al resto aquello que no parece advertir: «No sabéis qué es el miedo, pero lo veréis. Y es contagioso como la peste. Y cuando lo coges, es para siempre».

En esa frase, seca y poderosa, reside el alma de la película y de un director que, denostado por el caprichoso canon de los críticos de «Cahiers du Cinéma» que luego fundarían la Nouvelle Vague –a excepción de François Truffaut, su único aliado dentro del grupo–, quedaría relegado al injusto segundo plano del «cinéma de papa». Henri-Georges Clouzot entendía el miedo, y junto a él, la parte más oscura del ser humano. Sus películas respiraban fatalidad, dejaban intuir la personalidad atormentada de un realizador que a lo largo de su carrera sufrió las suficientes desgracias como para ganarse el título de cineasta maldito. La enfermedad, la muerte, los rodajes truncados y la condena política o crítica a su cine le persiguieron a lo largo de su vida. Pero en medio de ese recorrido tremebundo, Clouzot consiguió obras incómodas y capaces de radiografiar la mezquindad humana como nadie lo hizo. En «El cuervo» («Le corbeau», 1943), captó la esencia del mal extendiéndose como un cáncer en una pequeña localidad francesa del régimen de Vichy. En «Las diabólicas» («Les diaboliques», 1955), el miedo era una elaborada arma que culminaba, sobrepasando el umbral de lo soportable, en un premonitorio infarto en pantalla de Véra Clouzot, su esposa y actriz fetiche.

«Dice la leyenda que Hitchcock trató de hacerse infructuosamente con los derechos del libro que finalmente se quedaría Clouzot»

Entre una y otra, Clouzot alcanzaba fama internacional y se ganaba el apodo de «el Hitchcock francés» gracias a «El salario del miedo», adaptación de una novela que Georges Arnaud –un escritor con un aura no menos maldita que la del director– había publicado en 1950. Dice la leyenda que Hitchcock trató de hacerse infructuosamente con los derechos del libro que finalmente se quedaría Clouzot [ambos en la foto superior], y que este se le adelantó una segunda vez cuando hiciera lo propio con los de «Celle qui n’était plus», novela de Pierre Boileau y Thomas Narcejac que daría pie a «Las diabólicas» –lo que, curiosamente, propició que Boileau y Narcejac escribieran «D’entre les morts» pensando en Hitchcock, que acabaría adaptándola en «Vértigo (De entre los muertos)» («Vertigo», 1958)–. Sea cierta o no, el suspense insostenible practicado por Clouzot en la película justificaba la comparativa a lo largo de casi dos horas y media de atmósferas cargadas de sudor y suciedad, tensión a punto de explotar y una completa gama de las peores manifestaciones humanas.

«El salario del miedo» no es solo un thriller superdotado para triturar los nervios de un espectador acomodado a partir de un argumento desconcertantemente simple: es una obra insólita por cuanto entiende el mundo y las reglas por las que se rige como una prolongación de la naturaleza depredadora de las personas, víctimas de un sistema que, valiéndose de su sueño de ascender socialmente, les obliga a desfilar sobre la muerte. La imagen del Jo de Charles Vanel agonizando y hundiéndose en el petróleo no podría ser más explícita a la hora de subrayar el carácter pernicioso de un capitalismo que ha convertido la mano de obra en carne de cañón. Y la tragedia que se intuye en cada curva pedregosa alimenta el germen del miedo en cualquiera de esas vidas que ha claudicado ante un relato oficial que se impone como único e irrecusable. Aún hoy, la cinta de Clouzot es esa expresión vigente y tremebunda de lo que significa vivir atenazados por la incertidumbre en cada segundo de existencia, conscientes de que al siguiente podemos desaparecer fulminados, sin ser más que otra cifra en la ecuación que todo lo sostiene.

–

Anterior entrega de «El cine que hay que ver»: “Tiempos modernos” (Charles Chaplin, 1936).